9月22日,北京市医师科学家培养计划工作推进会顺利召开,第二批培养计划正式启动。首都医学科学创新中心(以下简称“创新中心”)被新增授予“基础研究培养基地”。

北京市医师科学家培养计划由北京市卫生健康委员会(以下简称“市卫健委”)主办,旨在培养兼具高水平临床能力与系统科研素养的复合型医学人才,共设立五个基础研究培养基地,除创新中心外,还包括清华大学、北京大学、北京生命科学研究所和昌平实验室,共同构成该计划的高水平科研支撑平台。

推进会由市卫健委党委委员、副主任王宇主持,科教处处长乔正国介绍了首批医师科学家学员培养考核情况和新学员培养安排。

在推进会上,市卫健委党委书记钟东波全面分析了医师科学家培养工作的重要意义、当前挑战和未来方向。他强调,医师科学家培养关乎国家志向与首都责任,需推动认识从“学历”向“志业”转变,完善分类评价与资源保障,让医师科学家能够"咬住问题不放"。钟东波希望各培养基地加强资源共享与过程管理,导师要立足育人使命,因材施教、精准指导,为医学创新提供人才支撑。

创新中心主任梅林作为新增培养基地代表发言。梅林首先对市卫健委及上级主管单位的信任表示感谢,将创新中心列为北京市医师科学家培养基地,使创新中心参与到首都医教研共同体建设中来,为首都北京的医药卫生健康事业贡献力量。

梅林介绍,作为首都教育系统第一家新型研发机构、首都医科大学新校区三大版块之一,创新中心以推动医学科学发展、改善人类健康为目标,与首都医科大学及其附属医院融合发展,与北京医药卫生行业紧密协作,致力于提升医学科学创新与成果转化能力,培养拔尖创新医学研究人才,促进医教研产深度融合。

自2023年11月实体化运行以来,创新中心已引进学术领军人才36人,其中直接从海外引进26人;成立了6个研究所,并建设有医学质谱平台、高通量筛选平台、多组学平台、实验动物平台、生物文库平台、流式平台、医学病理平台、光学影像平台、公共仪器平台等多个先进的技术保障平台。

“我们以培养具有国际视野的创新型医学研究人才为使命,多措并举推进医学研究人才培养模式改革。医师科学家培养就是我们的举措和任务之一,这也顺应了北京市卫健委关于医师科学家培养的总体部署和工作要求。”梅林强调,“市卫健委给予我们这项任务,让我们倍感使命光荣。”

梅林指出,无论是高层次人才的“双聘”或“三聘”、有组织科研项目的开展、临床合作研究员的选聘,还是医师科学家的培养,这些举措都是创新中心与首都医科大学及其各附属医院深入融合发展的生动实践,也是首都医教研共同体建设的生动实践。

他对6位青年医师选择到创新中心培养深造致以诚挚欢迎,希望他们“充分利用我们的师资力量和平台资源,充分感受我们开放包容、多元创新的学术氛围,立足国家和北京市重大需求及人民的健康需求,带着临床问题,关注学科前沿,勇于探索创新,以科研成果反哺临床实际,切实解决临床难题、新题。”梅林表示:“我们的导师们一定会毫无保留地予以指导,教学相长,与你们共同探究医学科学的奥秘。”

梅林向所有参与计划的医师发出合作邀请:“在座的各位医师朋友,不管你们是否选择了创新中心的导师,我们都诚挚地欢迎你们带来临床问题和需求,与我们的科研团队共同开展有组织、有目标的科研合作。创新中心的事业发展离不开你们的支持与参与!”

北京市医师科学家培养计划

北京市医师科学家培养计划以研究项目为载体,通过脱产科研训练全面提升学员的科学问题凝练能力、批判性思维、研究设计与成果转化能力。去年3月,首批医师科学家培养计划启动,面向本市研究型病房示范建设单位,选拔30名临床经验丰富、有较好科研基础的青年医生,在高水平导师的指导下,在高水平研究机构进行为期1年的系统性科研训练。经过1年脱产培养,学员的凝练科学问题能力、批判性思维、高水平研究设计能力、科研领导能力、协作能力、沟通交流能力、成果转化能力等得到有效提升。

据市卫健委介绍,首批30名学员凝练出69个高质量科学问题并形成研究方案,22名学员获科研项目支持,16名学员参与指南标准编写,24名学员开展国际学术交流,1名学员获得“国家优秀青年医师”称号,3名学员入选北京市高层次创新创业人才支持计划。

今年,市卫健委将第二批培养对象扩大至50名在京三级公立医院符合条件的优秀医师,对首批10名优秀学员进行滚动支持。未来,市卫健委将有序推进医师培养、评定、认定工作,做好已结业学员的跟踪指导服务,进一步巩固培养成效。

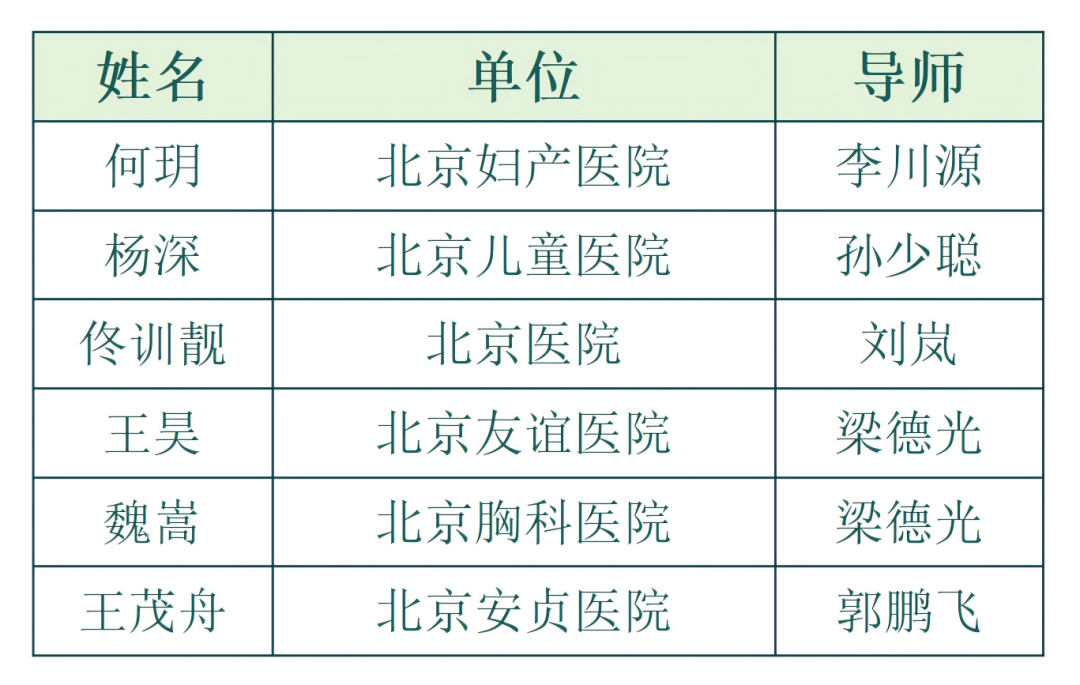

创新中心将承担六名医师的科研培训任务,五位PI——李川源、孙少聪、梁德光、刘岚、郭鹏飞受聘为该计划学员指导教师,负责指导学员开展为期一年的系统性科研训练。

2025年北京市医师科学家培养计划学员

(首都医学科学创新中心培养基地)

创新中心将与各培养基地、导师及学员携手共进,为首都医学科技创新事业注入新动能。我们期待,通过系统性的科研训练,助力医师科学家成长为未来医学科技创新的中坚力量,为推动健康北京、健康中国建设贡献智慧。

导师介绍

李川源

特聘研究员

李川源实验室探索细胞发生癌变的关键驱动机制及癌细胞对各种治疗, 尤其是肿瘤免疫治疗的抵抗机制,并在此基础上开发肿瘤治疗的新药物及新方法。

孙少聪

特聘研究员

孙少聪实验室致力于研究肿瘤免疫、自身免疫和炎症疾病的分子机制,尤其是T细胞的功能与调节。

刘岚

高级研究员

刘岚实验室的研究方向有统计理论和应用两方面:统计方法学包括因果推断、缺失数据、充分降维;应用部分包括 I 期至 III 期的临床试验以及各类观察性研究的方案设计与统计分析。

梁德光

研究员

梁德光实验室致力于解析细胞磷脂代谢途径(比如合成、重构、转运等过程)的分子调控机制,并揭示其在生理/病理条件下的功能意义。

郭鹏飞

研究员

郭鹏飞实验室致力于揭示调控组织生长和器官大小的分子和遗传机制,并研究这些过程的失调如何导致人类疾病的发生,通过利用多种模式系统并结合遗传学、细胞生物学和生物信息学的研究手段,阐明这些过程的分子机理并鉴定与疾病发生相关的新通路,最终目标是利用这些发现开发创新的诊断工具和有效的治疗策略,以应对包括癌症和发育性疾病在内的各种疾病。