如果说PI是一个研究机构的“大脑”,博士研究生则是我们流动的“血液”,他们永远年轻、新鲜,拥有无穷的好奇心,让整个机构充满活力。9月开学季,首都医学科学创新中心[Chinese Institutes for Medical Research (CIMR), Beijing](以下简称创新中心)也迎来了与首都医科大学联合培养的第一批博士研究生。12日,创新中心梅林、李川源、主鸿鹄、谭旭、张昱、朱松标等科学家和行政部门老师,与同学们围桌洽谈,畅所欲言,其乐融融,地方不大,心与心挨得更近了。

同学们分别有截然不同的学科背景和技能,他们有的是可爱的“社恐”,但擅长做实验;有的入学前是临床医生;有的从国外知名大学毕业后在研究所工作多年后又来读博,有着超越年龄的丰富科研经验;有的来自“二次元”,谈起自己做的研究却也是满脸严肃;有的是文科生背景,却把科研做得飞起......

看到这些年轻的面孔,在场的老师们毫不掩饰自己的喜悦之情,他们分别介绍了自己的工作,并慷慨分享所能给同学们提供的技能指导和仪器设备等各项帮助。

正如饶毅老师多次提到的那样,“尽早加入首都医学科学创新中心的同学会得到最大的支持”。创新中心负责人、特聘研究员梅林老师坦言,学习的过程是一个艰苦的过程,也是一个充满乐趣的过程。他说:“在我看来,做科学研究是一个最好的职业️。在创新中心,我们关注医学、开展医学转化,鼓励自由探索,学生一心做实验,还拿学位,在社会上得到尊敬。”期望大家以后都成为PI,怎么做到这一步呢?梅林告诉同学们:“尽早得到更深度的训练,创新中心给你们提供了一个很好的平台,在这个过程中肯定有烦恼,你们现在像一张白纸,没有关系,发挥你的能动性,一定要多问,才可以找到一些捷径。每个同学都有不同的特长,有问题就去找有经验的同学、师兄、师姐和老师,他们告诉你一句,可能节约你几个月甚至半年的时间。”

梅林发自肺腑地说:“我们创新中心是一个大家庭,如果有不开心的事,别憋在肚子里,多跟老师、同学聊一聊。无论生活、科研上有什么困难,在座的老师都会很好地照顾你们。我的办公室永远是开着的,如果你们愿意跟我聊,随时欢迎。”最后,梅林希望同学们能够享受这艰苦奋斗的3-5年,从中找到乐趣,毕竟回想起来,研究生和博士后阶段可以专注于自己的课题,的确是科研生涯中最快乐的时光。

下面,就向大家简要介绍一下这些可爱而各自身怀绝技的新生吧。

可爱的你们

我是周游,神经生物学方向。目前在梅林课题组进行神经和神经系统疾病的机制探索。希望通过这几年的学习,在创新中心这个大家庭下,德、智、体、美、劳、科研能力全面发展;多与临床关联,做出一点点真正有利于人类生命健康的研究。

我是首都医学科学创新中心李国民老师课题组2023级博士研究生——马佳。硕士毕业于四川大学,本科和硕士所学专业均为生物医学工程专业。硕士期间参与的课题主要是生物力学,探究脑血管疾病中的力学生物学机制。很开心可以来到创新中心攻读博士学位,希望能在这里和大家一起成长。

我是李国民老师课题组博士一年级学生张莹。我本科毕业于哈尔滨医科大学医学实验技术专业,硕士毕业于首都医科大学生物化学与分子生物学专业(主要研究方向为肝脏糖脂代谢),很高兴加入首都医学科学创新中心。

我是李国民老师课题组2023级博士研究生吴桐,研究生毕业于吉林大学,硕士期间研究方向是表观遗传学,主要研究组蛋白去甲基化酶LSD1的突变对于luminal A型乳腺癌的影响。很高兴加入首都医学科学创新中心,希望未来能与大家一起共同进步。

我是创新中心梅林老师课题组2023级博士研究生刘开杰。很荣幸能进入创新中心继续学习,创新中心提供世界级的科研平台以及世界级的科学家助力我们成长。我硕士毕业于东北师范大学生物学专业,主要研究本能行为的环路机制。现在感兴趣的方向是精神疾病易感基因的转录调控。希望在未来的几年里能和大家多多交流,探究一些有意思的科学问题。

我叫张峙轩,硕士毕业于中国科学技术大学。我以前主要做膜转运蛋白的结构研究,但同时也参与探索了膜蛋白抗体发现的研究。来到创新中心这个新单位我深感荣幸,希望可以伴随着中心一同成长。

我叫黄旭颖,是创新中心张昱实验室2023级的博士研究生,博士专业是免疫学,我的硕士毕业于首都医科大学,肿瘤学专业,主要研究方向为“实体肿瘤中新型肿瘤标志物的开发及其在肿瘤免疫治疗中的应用价值”,CIMR"推动医药健康领域转化性研究"的理念非常吸引我,非常荣幸能加入CIMR这个大家庭,我希望自己在博士期间能够多学多思,做一些真正具有临床转化价值的东西。

我是麦雪莹,是2023年秋季加入创新中心张昱实验室攻读免疫学博士学位。我于2015年毕业于英国Queen Mary University of London的生物信息专业,回国后后进入北生所从事生物信息分析的工作,主要利用生信手段分析挖掘各类组学数据,包括但不限于单细胞和空间转录组、全外显测序、蛋白质组学等。

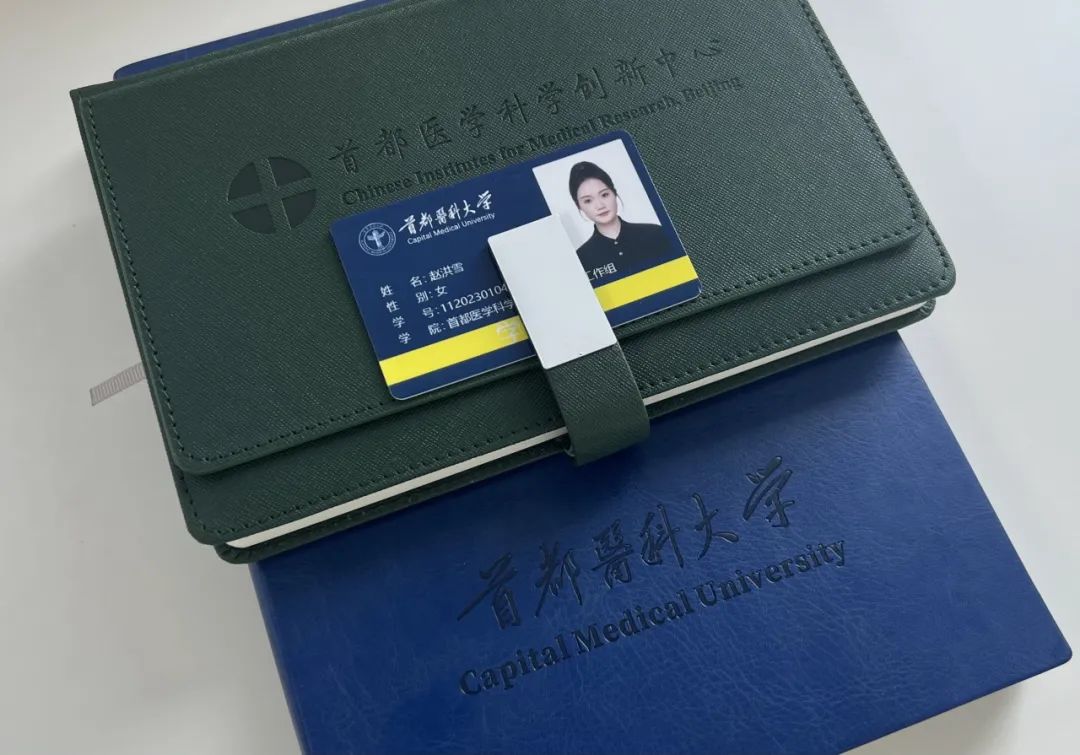

我是赵洪雪。想起四年前报名了首医大的夏令营,但遗憾没有通过,于是就买了资料备考,复习没多久还是决定保研留本校了,硕士阶段也是神经生物学方向,主要从脑片和脊髓膜片钳电生理方面探索胶质细胞在学习记忆及神经病理性疼痛中的作用。很荣幸今年作为博士新生来到创新中心,能加入到梅老师团队更是从来不敢幻想的事。希望在学习锻炼中发挥自己的可塑性,和大家共同进步,一起推动科学的前沿发展!

我是创新中心2023级的博士研究生魏言昭,本科就读于南昌大学中英联合办学项目,硕士就读于武汉大学医学院,非常荣幸来到这个年轻而强大的机构与大师们同行,我的研程方向是运动神经元的发育形成及脊髓侧索硬化症的发病机制,欢迎沟通,互相学习。我的email: yankeeway3@gmail.com